新卒で、商品開発の仕事に就くには?

結論は、新卒で、商品開発の仕事に就くのは難しいと申し上げます。ただ、ここでは、新卒の学生さんが、いずれ商品開発の仕事に就くには?にテーマを絞って説明したいと思います。最後のほうに面接で使えるツールをご紹介します。

- 商品開発とは?

- 商品開発、理系と文系の違い

- 商品開発の方向性

- 少ないコストで商品開発的なアプローチ

- 商品開発、食品という関連キーワード

- 商品開発の求人において面接で使えるツール。

- 商品開発に必要な資格と適性

- 学歴関係なく、商品開発の仕事に就きたい。

商品開発とは?

新商品やサービスを企画・設計し、マーケットに投入するまでを指します。顧客のニーズを把握し、それに応える価値を提供するための活動です。

商品開発は、市場調査、コンセプトデザイン、設計、試作、テストマーケティング、量産、販売戦略まで、多岐にわたる段階を含みます。以上のように商品開発の仕事と言っても、いろいろな切り口と職種があります。

商品開発、理系と文系の違い

どうしても理系と文系で高校で分けてしまっているので、理系と文系の違いにより、就職先の業界が限定的になりやすいと思います。

- 理系は、エンジニア系や医療系、メーカーや化学系など、研究開発よりの方向性。

- 文系は、消費財などのマーケティング系がメインなので、商品開発になります。

商品開発の方向性

商品開発の黎明期に求められたのは、便利に。という言葉でした。いつでも、どこでも、誰もがという価値が求められました。

そして、単語の前に、「より」という言葉がつくことが求められるようになりました。より早く、より安く、より簡単に。いつでも、どこでも、でした。

ある意味時代を超えて普遍性なのは、より美しく、より可愛く、より美味しくと。

そして、外見だけでなく、内面の価値、よりわかりやすく、より楽しく、より面白く、より安心する。そういった人の内面や精神面に共感するものになってきました。

以下は、今の開発の具体的トレンドを紹介しています。

- 素材、科学、遺伝子などの基礎研究開発系

- 映画、アニメやキャラクターなどのコンテンツのグッズ商品開発

- 二次元や、三次元のゲーム開発など。

一般的に商品開発の仕事は、まず、売れなくなった商品ありきで考えます。いわゆる売り上げのテコ入れです。例えば、コンセプトを見直したり、イベントとかやったりします。食品で言えば、味を変えるというのは、根幹のことなので、入念な計画をつくることが求められます。

とは言え、現在、予算が限られているので、より少ないコストで、より高いパフォーマンスを求められます。次の事例は、少ないコストで商品開発的なアプローチをご紹介します。

少ないコストで商品開発的なアプローチ

ヤンロン茶が、読みやすくなりました!

余談ですが、この動画は、食品メーカーのお茶のCMなのですが、よくこんな内容が社内で通ったと思いました。味はそのままなのに、パッケージとキャッチフレーズを変えただけで、まるで、中身が商品開発されて、美味しくなったような錯覚に陥る、ある意味人を食ったようなCMです。

上記の商品は、厳密に言うと商品開発ではありませんが、商品開発における販売戦略のブランディングやマーケティングと言えるでしょう。

商品開発、食品という関連キーワード

今回の動画は、ダイドーという食品メーカーを例に出したのは、商品開発、食品という関連キーワードを検索される人が多くて、食品メーカーの商品開発部門に入りたい人が多いのかな?というのが理由です。

また、関連キーワードを見ると、コンビニスイーツやお菓子の商品開発をしたいという人たちがいるのではないか?と推察されます。おそらく、試作品を食べ続けたいというある意味、ギルティな欲求があると思います。

このような消費者寄りの感覚やセンスも確かに必要ですが、一番大切なのは、よりよくしたいという欲求があるかどうかと私は考えます。

余談ですが、日本人は、翻案能力があり、それを受け入れる文化性があります。世界中の食べ物を日本人が食べられるように造り替えていくので、食品の商品開発の結果、度肝をぬかれるような商品が出てきます。ナポリタンとか、某イタリアンのミ○ノ風ドリアとか、現地には存在しないメニューがそうですね。

商品開発の求人において面接で使えるツール。

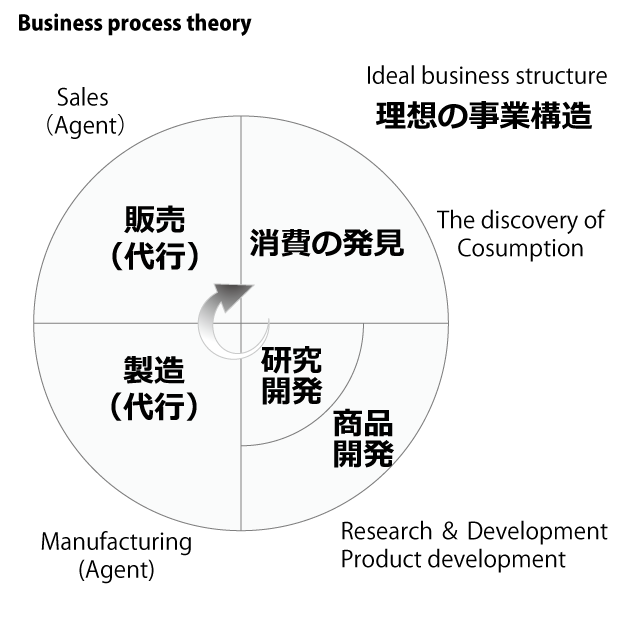

そもそも論として、商品開発の求人を出す企業は、どのような事業構造になっているのでしょうか?

理想的な事業構造は、消費の発見から始まり→ 研究開発や商品開発→ 製造して、販売の流れです。

- 昭和成長期時代は販売と製造。既存のモノを安く。

- コストダウンから顧客志向へ。

- 商品開発はマーケティングから始まる。

- 消費の発見はコンセプト開発から始まる。

- 研究開発部門は、中小企業には少ない。

このツールの解説

採用担当者に、このモデル図を見せる。

前述のモデル図は、就職活動でプレゼン後、採用担当者に見せながら、ヒアリングをするとコミュニケーションが取りやすくなります。

学生で、この図の意味を理解するのは簡単ではありません。あまりにもシンプルすぎて、社会経験がないと理解ができないと思います。逆に、知識だけで組み立ててあたまで理解しようとせず、現場の近くにいる人に教えてもらうという形がベストです。

つまり、企業の担当者で意識がある方であれば、すぐに理解できるモデルです。この図を見せることで、現状の商品開発と、そこを取り巻く組織がどのように機能しているか、ヒアリングしやすくなり、求める答えも実感が伴った内容を受け止めることができると思います。

結論として、採用担当者や、担当者の同僚で、このモデルが理解できなかったり、問題意識や熱量が感じられない場合は、その会社は辞めた方がいいと思います。

このモデルは、理想の事業体、もしくは、ビジネスプロセスという名前がついています。

詳細は、以下のリンクをクリックしてください。

➡︎ビジネスプロセス

商品開発に必要な資格と適性

私は、どんな人なのか。肩書きと中身。

一般的には、専門に関連する資格を取っていけばいいと思います。

もちろん、資格も大切ですが、適性がもっと大切だと感じています。何でも改善、改良、再現したいという欲求が強いことが求められます。

知識も大切ですが、経験と失敗をして得た知識を得てほしいと思います。商品開発は忍耐力が必要なので、犯人を探す刑事のようなしつこさがあると良いですね。

異文化接触をしたり、本当のことを話してくれる人と出会っていくと、人生がいい方向に変わっていくでしょう。

—– 関連ページ —–

学歴関係なく、商品開発の仕事に就きたい。

これは、私に、キャリアカウンセリングをさせてください。