私が30歳位の時に、このモデルを初めてみたのですが、理解するのに半年かかりました。

こちらのページでは、理想の事業構造を語り、全体は、このモデルの時代の変遷についてお話しします。

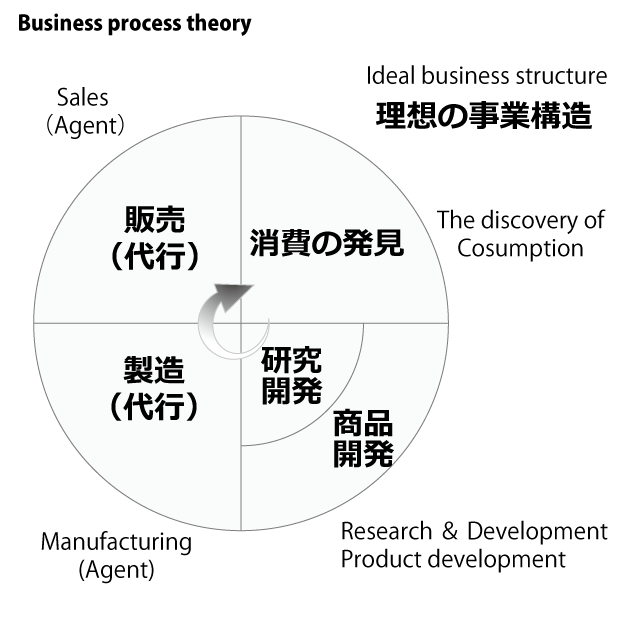

- 理想の事業構造

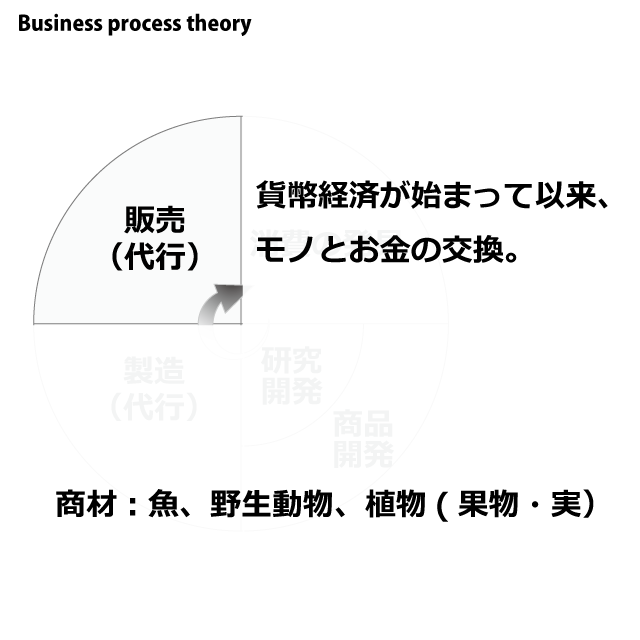

- そのへんにあるものを売る。

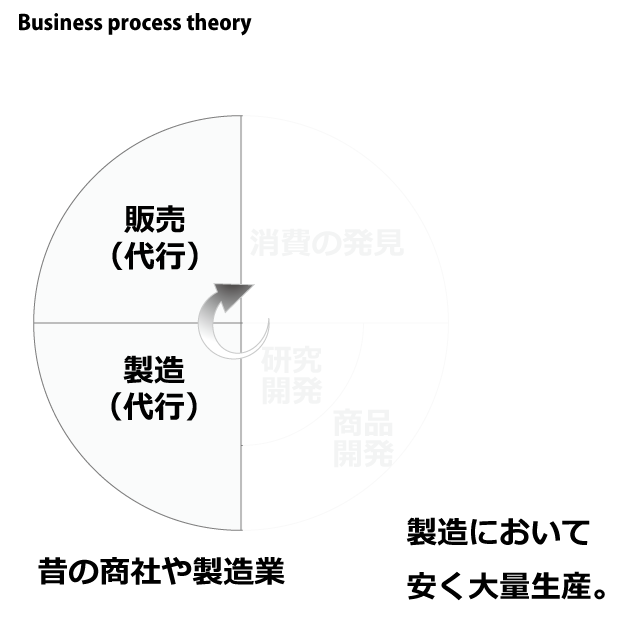

- 製造業は、これだけで成り立っている会社が多数。

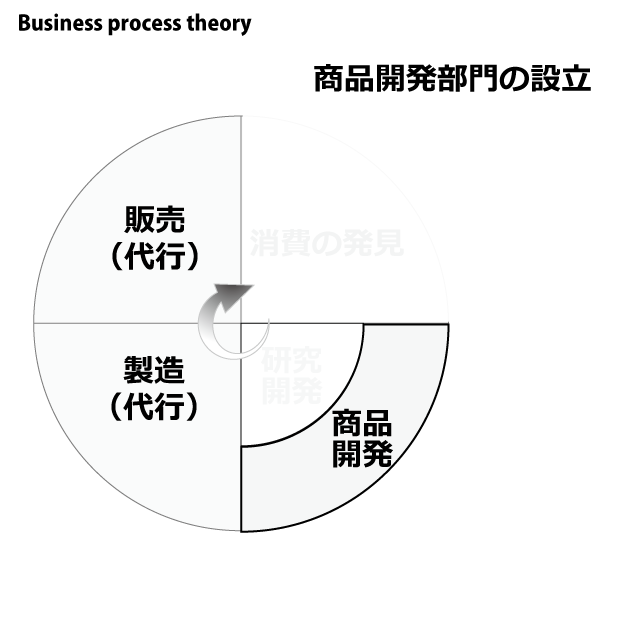

- 商品開発部門の設立

- 消費の発見は、基本トップがするもの。

- 研究開発部門の設立

- 理想な理想の事業構造は、このような形になる。

- 私が居た会社=商品開発系コンサルティング会社

理想の事業構造

このモデルは、あるべき理想の事業構造となります。発想があり、試しに組み立てて、作って、売るという一連の流れを持ちます。これは事業会社のモデルと言えます。つまり、営利を目的として、自社で製品やサービスを企画・開発し、顧客に提供することで収益を上げる企業のことです。メーカー、IT企業、食品会社などが代表例です。個人的には、IT企業は少し、事業会社とは外れているような感じはします。

商品開発の仕事とは?でも紹介したこのモデルの理解は、簡単なことではありません。私が30歳位の時に、このモデルを初めて見た時、理解するのに半年かかったくらいですから。メーカーにいて、責任のある立場にいたら、このモデルの重要性が理解できると思います。ですので、戦略的な話を外部とする時には、このモデルを提示しながらお話をすると、お互いの意図と解釈のレベルが一段上がると思います。

ここから、このモデルの変遷についてお話しします。

そのへんにあるものを売る。

物々交換の時代から、貨幣というものが生まれた時代になり、経済活動では、販売から始まりました。

モノといっても、海産物、野生の動物、木の実から始まりました。その後、農耕や畜産という一次産業が生まれ、社会が安定すると、お金と交換されていきました。そして、食品保存の技術の発達により、加工産業という製造業が生まれました。そして、道具が生まれ、軽工業から重工業へと製造業が変化していったのです。

製造業は、これだけで成り立っている会社が多数。

日本では、高度経済成長期には、技術革新により、大量生産により、商品の価格が安くすることができました。また、大企業の代行という下請の支配構造に中小は、取り込まれます。こういった背景もあって、日本の中小企業の製造業は、この二つだけで成り立っている会社が数多くあります。

確かに、景気が良い時は、下請けは、中長期的には安定した経営ができていました。

ところが、グローバル化の影響が田舎にも広がってくると、コストカットの要請を受けて、財務状況がゆっくりと悪化していきます。

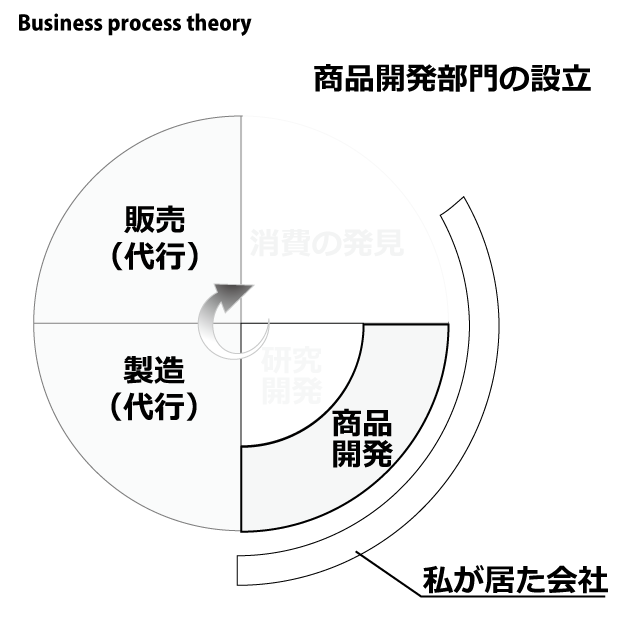

商品開発部門の設立

前半に説明した、製造(代行)と販売(代行)だけのメーカーは、今までにあった商品を安く作ることが重要でした。

そして、バブルがはじけた頃、市場が飽和しはじめる頃であり、このタイミングで、広告代理店が影響力を持ち始めるようになりました。出稿が増え、様々な媒体にお金が使われてきました。マーケティングという概念が導入されたのもこの時期です。

2000年代に入ると、市場が飽和がすすみ、広告を投下しても費用対効果が下がってきました。そこで、大企業にある商品開発部門の設立を、中小企業がはじめるようになりました。最終的な目的は、自社商品の商品開発です。

関連情報➡︎商品開発の仕事とは?

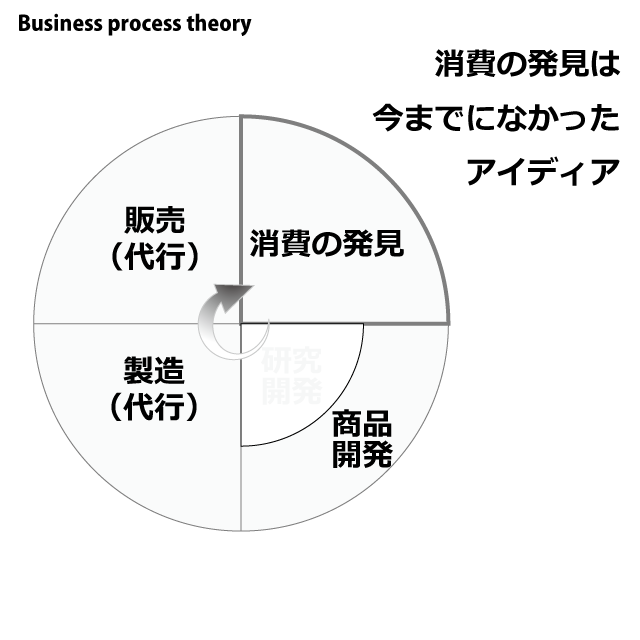

消費の発見は、基本トップがするもの。

このモデルでは、今までになかったアイディアを創造することが重要になります。ここは、基本トップがするものです。

以上をもって、このモデルは、この四象限で完結していきます。次の段階としては、より戦略的な部門の設立が求められます。それが商品開発部門における研究開発部門の設立となります。

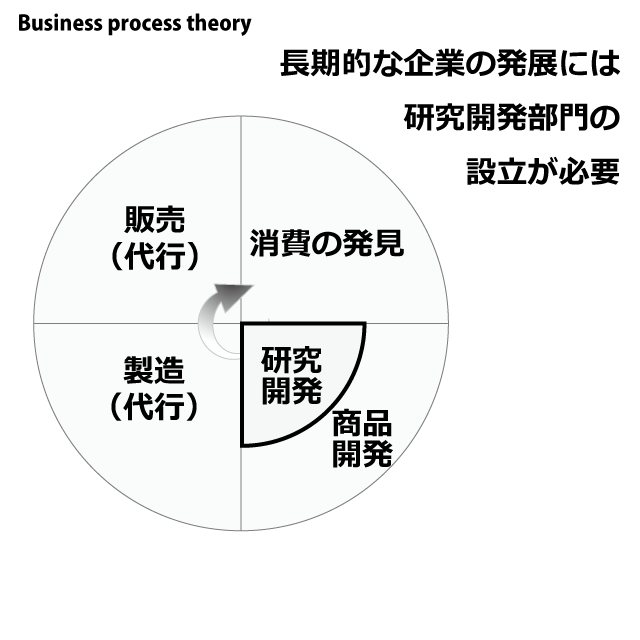

研究開発部門の設立

会社の成熟度のタイミングにもよりますが、研究開発部門の設立が必要な理由は以下の通りです。

- 技術や製品の独自性を高め、競合との差別化を実現します。

- 市場のニーズに対応した新製品やサービスを継続的に提供できます。

- 新しい技術やアイデアを形にすることで、革新的な価値を提供できます。

- 社会や業界の変化に適応するだけでなく、変化をリードすることも可能です。

- 現在の製品が将来的に売れなくなるリスクを想定し、次世代の柱を準備します。

- 安定した成長を維持するには、未来を見据えた投資が不可欠です。

- 研究成果から得られた特許や技術は、自社の資産として活用できます。

- 他社へのライセンス供与などで、収益化することも可能です。

- 顧客の期待は年々高まっており、高度な技術対応が求められています。

- 研究開発は、こうしたニーズに対する柔軟で先進的な解決策を提供します。

- 脱炭素、エネルギー問題、高齢化などの課題に対し技術的な解決策が求められます。

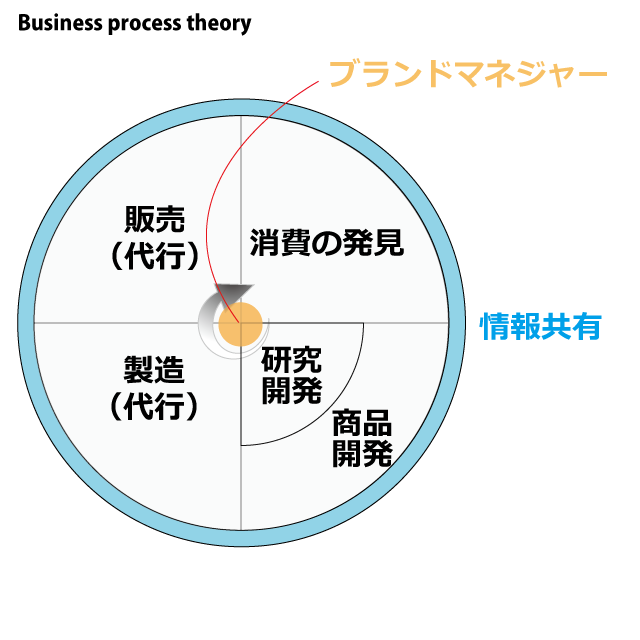

理想の理想な事業構造は、このような形になる。

- ブランドマネジャーが全てを統括する。

- 商品開発担当者は、全体の情報共有をシステムのサポートを行う。

- そのシステムの概念は、プロジェクトマネジメント。

- プロジェクトマネジメントはファイルが格納できるガントチャートである。

—– 関連ページ —–

私が居た会社=商品開発系コンサルティング会社

私が居た会社というのは、商品開発系コンサルティング会社でした。この会社は、企業の商品開発部門に、以下の情報提供とサービスをしていました。

- 消費の発見に関するアイディアの提供

- 市場調査(アンケート、グループインタビュー)

- コンセプト開発

- コンセプトデザイン

- 商品の評価と改善改良の提案。

商品開発部門の根幹部分:研究開発部門は、基本、外注はしません。ただ、上記のような領域は、外注は可能でした。いわゆる商品開発の意思決定に沿うために情報提供サービス業であるということです。

実際に関わったのは、

- 住宅メーカー:二世帯住宅の商品開発で、地方と都心の違い。

- 電機メーカー:業務用エアコンの商品開発で、持ち物件のオーナーへのアンケート

関連情報➡︎商品開発の仕事とは?