Acoustic improvement of piano

定在波とフラッターエコーの違いについて。

●定在波は特定の周波数の音が強め合う現象で音が濁り、フラッターエコーは平行な面で音が繰り返し反射することで残響が「ブーブー」と鳴り続ける音響障害です。

●定在波は主に低域で発生し音が不明瞭になるのに対し、フラッターエコーは中高域で発生し、壁や天井が平行な部屋で起こりやすいのが特徴。

前回、定在波 = フラッターエコーと説明していますが、後日、これが違うということを知りました。ただ、実際に現場で音を聴いた時に、どこかからどこまでが定在波で、フラッターエコー なのかわかりづらいと思います。それを踏まえた上で、お読みいただければと思います。

改善は、従来の方法で。

ピアノの防音で問題になったフラッターエコーは、平行な面の間で音が反射を繰り返すことで発生する音響現象です。向かい合う壁や天井と床が平行になっている部屋で発生しやすく、音がビーンと残響する、またはキンキンしたり、不快な音として聞こえることがあります。こちらでは、フラッターエコーの問題解決として従来の吸音方法を説明します。

- フラッターエコー=定在波=鳴き龍

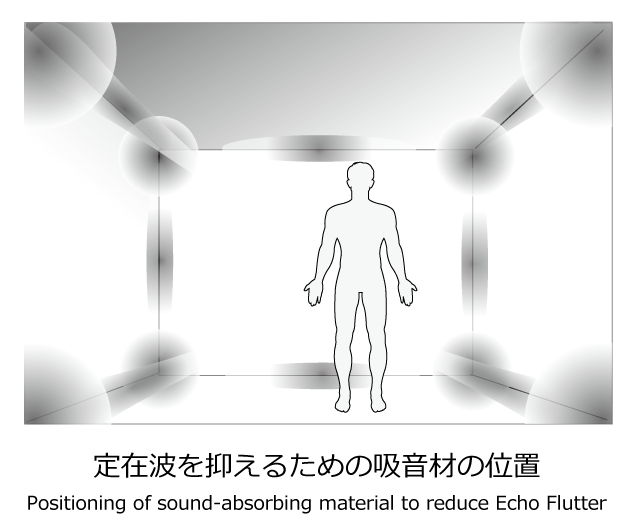

- 理論的には、部屋の隅と辺に吸音材

- 隅の吸音:例

- 従来の吸音方法が、美しくない。

- モデルハウスの防音室に行ってみた。

フラッターエコー=定在波=鳴き龍

フラッタエコーは、定在波とも呼ばれます。

日光東照宮の建物の中で、聞こえる連続した反射音を「鳴き竜」と呼んでいて、まさしくフラッターエコーです。竜の絵がある天井の下で「パン」と手をたたくと、音が響いて、天井の竜が鳴いているように聞こえます。

これは、床と天井に堅い木の板を使っていること(音を反射しやすい)、天井の中央が凹面になっていること(音が拡散しにくい)が影響しています。

身近なフラッターエコーは、コンクリート打ちっ放しの壁や、お風呂場、トンネル、橋の下、ガラス張りの空間などです。

ただ、このフラッターエコー をいかにおさえるか?が大変難しいのです。

- 理解に、物理学的な知識も必要。

- 特定の定在波の分布状況が不明。

- 解析ソフトがあっても、吸音の形を確定が大変。

極端な話、同じ部屋を二つ用意し、ビフォーアフターでやらないとわからないと思いました。

理論的には、部屋の隅と辺に吸音材

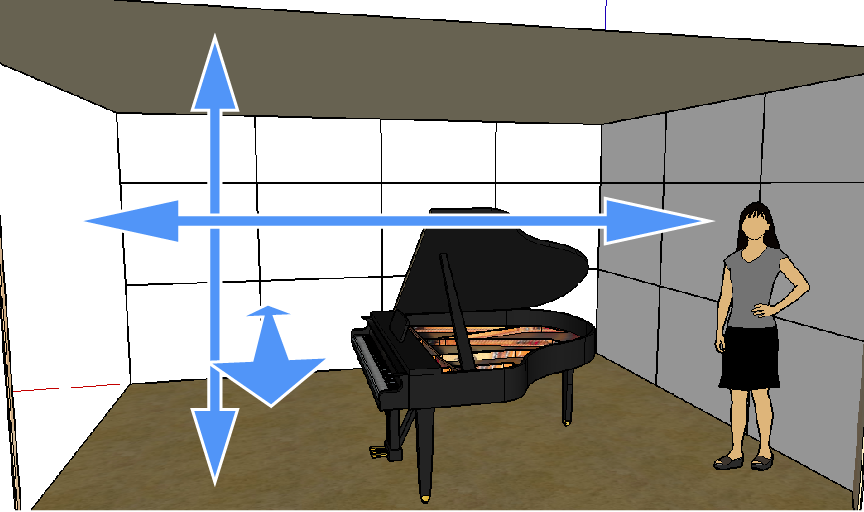

理論的には、部屋の隅と辺に吸音材をおけば、定在波は低減できるというのはわかりました。私の家のピアノがある部屋は、天井までの高さが2400mm以上もあり、ここに吸音パネルをどのようにするか、議論が必要でした。

とりあえず、以下の画像で、隅と縦の辺を優先をして、考えていけばいいと思いました。

隅の吸音:例

今度は、キンキンする音をいかに吸音するか?となり、音響改善に向けて、自分で、いろいろなことをしてみました。

上の図では、隅と辺がポイントなので、一番は、隅の吸音のために、スポンジでこんな吸音システムを作ってみました。

従来の吸音方法が、美しくない。

遮音は、物量と厚みがあればなんとかなります。ただ、従来の吸音方法の問題として

- 天井上辺の吸音は、後付けは大変。

- 吸音しすぎて鼻づまりのような音。

- 美味しい音まで、吸音してしまう。

- 無響室のパーツのようで美しくない。

また、吸音となると、今まで部屋になかったもの(黒いスポンジなど)が出現して、生活の中に違和感がありすぎます。美しい音楽を聴きたいのに、このギャップは大変なことでした。

モデルハウスの防音室に行ってみた。

ネットで検索すると、ハウスメーカーが防音室のパーツを提案していました。実際にモデルハウスに行って、コーナー隅に天井から床までのパーツが壁にくっついていました。中身を確認すると、ただ表面に布が貼ってあるだけのものでした。これでいいのか?とモヤモヤしながらモデルハウスを出た記憶があります。

その記憶を頼りに、DIYで作ってみました。

これはヘルムホルツの原理で、吸音をするというものです。

次は、吸音パネルをどうやって作ったのかご紹介します。