Theory and practice of sound absorption of acoustic panels.

このページでは、前半は、理論と作り付けの防音壁の説明。中半は、完成した防音壁の評価と、後半は、後付け吸音パネルを、別の方法で作るという流れとなります。

- あなたは防音された部屋を見たか?聴いたか?

- 理論

- 理論解説

- 実際

- 工事途中、廊下が無響室になり呼吸困難。

- 不安と評価

- 後付けの吸音パネルの仕様

- 評価

- ライブハウスの音響に驚いて

- 第3の吸音 〜 全く新しい吸音へ

あなたは防音された部屋を見たか?聴いたか?

防音というキーワードは、ほとんどの人が知っています。

ところが、

実際に私の知り合いや友人の自宅レベルで、防音工事をしている部屋を見たことがないし、その音を聴いた人は、ほとんどいない状況です。

つまり、個別性が高く、知識も、口コミも、体験も、実感もなく、いくらかかるか?わからない防音をどうするか?というテーマは、極めてハードルが高い問題だと言えるでしょう。

今回、防音の要素の一つで、吸音をテーマに、比較的ハードルの低い吸音パネルの理論と実際に制作事例をあげながら、説明したいと思います。

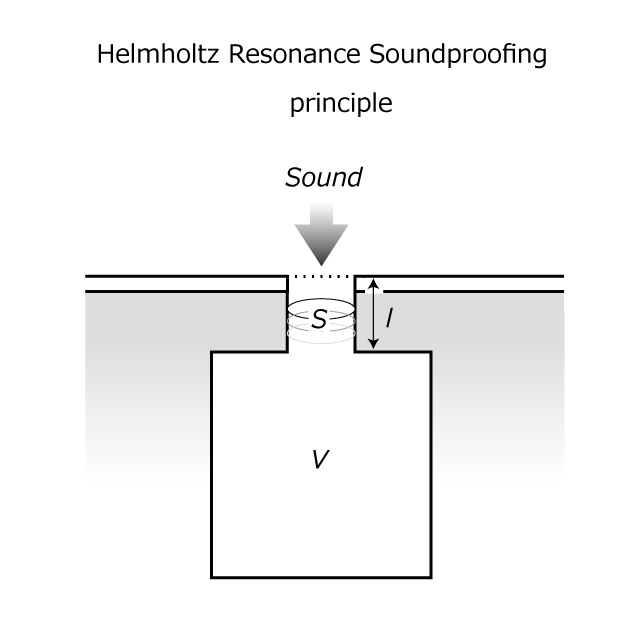

理論

有孔ボードに空けられている穴は、 有孔ボードで吸い取った音を吸収し、空気の振動との摩擦で音エネルギーを奪い、熱エネルギーに変換することで音を打ち消す効果があるのです。これをヘルムホルツ共鳴といいます。

押し込まれた空気によってボトル内の圧力が上昇し、空気を再び押し返そうとする。

ヘルムホルツ共鳴の例

- 空のビール瓶に息を吹きかけると「ボー」という音が聞こえる。

- バスレフ型スピーカーは、この理論で低音を増強。(後部の穴)

- 排気管の消音器や、重火器のサイレンサー。

理論解説

上記の動きが交互に繰り返されることによって、容器が振動し音が鳴るという仕組みです。しかし、1の吹きかけると「ボー」という音聞こえることが、なぜ防音効果に意味があるの?」と疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

実は、ヘルムホルツ共鳴は共鳴している音を中心に、音の運動エネルギーを吸い取る効果があり、この特性を活かして音を打ち消すことができるようになっています。

実際

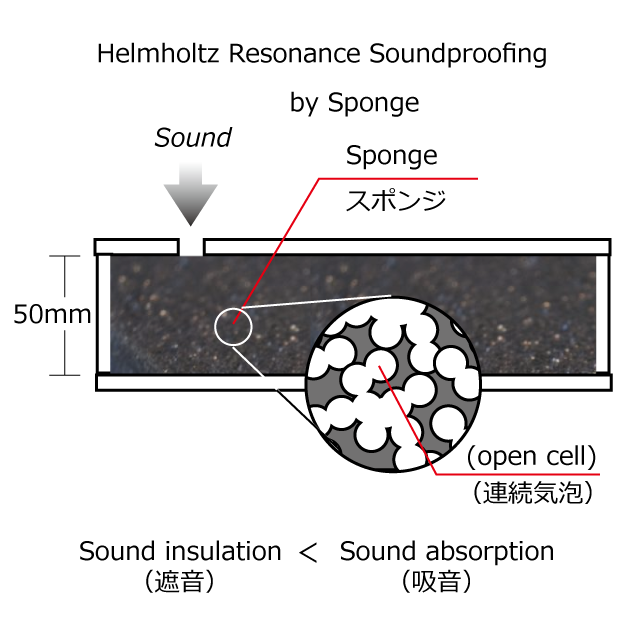

上記の理論を元に、下記のようなものを設計しました。これは、連続気泡のスポンジなので、ヘルムホルツの共鳴が働きます。厚みは50mmのスポンジです。

基本設計を考えて、工事が始まりました。最初は50mmの厚みの木材で木組みを作っていきます。そこにスポンジをはめ込んでいきました。

仕上げとして、有孔ボードをボンドで貼り付けていきます。

音

有孔ボード

スポンジ

ベニヤ

断熱材

石膏ボード2枚

工事途中、廊下が無響室になり呼吸困難。

工事中、部屋面はスポンジ、廊下面は、一面に断熱材がむき出しになっています。その時、廊下を歩くと呼吸困難に陥ったのです。これは、廊下が無響室になってしまったのではないかと考えました。

- 断熱材が、自分から発する音(声、足音)を吸音。

- 廊下の空間は狭くエコーフラッターさえもない。

- 耳から得た状況を空気が少ないと錯覚。

- 呼吸困難になってしまう?

不安と評価

とはいえ、最初の設計通り、上記のスポンジを使った方法で、壁二面を、作り付けで建築会社に作っていただきました。評価としては、以下の通りです。ピアノの防音と音響改善にも同じ記述をしています。

- 確かに防音はできた。

- 耳がキンキンしてしんどい。

- 気持ち良く弾くには程遠い音。

前述の、工事途中、廊下が無響室になり呼吸困難。で、断熱材一面だけでも、確かに吸音するのは実感しました。

ただ、仮に全面の壁を、スポンジと有孔ボードで構成された、まるで無響室のような部屋で、音楽聞いてて楽しいのか?と不安になってきました。

今後、すべての壁面をヘルムホルツの共鳴の壁で進めていいかどうかもわからないし、前述の廊下が無響室的になったことも合わせると、違う方法を検討せざる得ない状況になりました。

もちろん、初期工事が中途半端なのはわかっているつもりです。

- 部屋が太いL字型で、壁が六面あり、その中の二面のみを工事。

- 吸音の工事が、上記の二面だけなので、全面ではない。

- 天井とフローリングの床は、まったく手をつけられない。

工事完了後、後付けの吸音パネルに関して、改良か代替案を考えることにしました。

後付けの吸音パネルの仕様

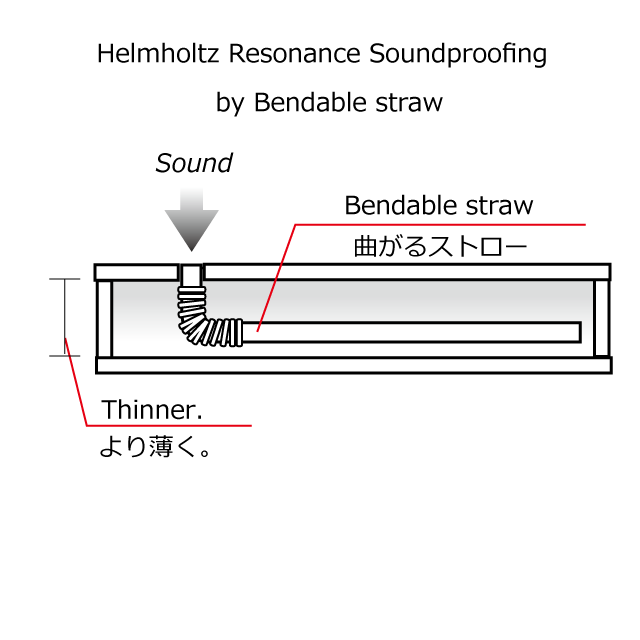

前述のものだと厚みがあり、後付けだと問題があります。仕様は以下のようなものです。

- 既存の壁にとりつける。

- その厚みは、50mm以下。

- 取り外しと移動ができる。

- ヘルムホルツの共鳴は機能させる。

- 出来ればスポンジは使いたくない。

スポンジの代替案の仕様を考えていた時、有孔ボードに胎児のお腹についているへその緒のような何かのイメージが出てきました。

スポンジでは無く、曲がるストロー

胎児のお腹についているへその緒のような何か。のイメージとなると、曲がるストローを使えば、パネルを薄くできると思いました。運良く、有孔ボードの穴が5mm。ストローの直径が6mmなので、刺せば安定しました。

以下の図は、ヘルムホルツの共鳴による吸音を曲がるストローでする吸音パネルです。

まるで香水が匂い立つような余韻がありました。

評価

パネルを複数、種類もいろいろ作って試してみました。すると、すばらしい音が出たこともありました。まるで、余韻が香水のような匂い立つようなイメージが広がりました。感動でした。

ところが、ちょっとパネルを動かしただけで、その感動は失われてしまい再現性も叶わず、開発ペースが落ちていって、話が盛り下がってしまいました。

今後の開発のコンセプトは、ストローのサイズや長さによって、吸音する周波数があるのでは?と思う時がありました。理由として、パイプオルガンのパイプのバリエーションを見てそう思いました。今後は、ストローのサイズにバリエーションがあるような吸音パネルの開発も検討の余地があります。

ただ、言えるのは、吸音パネルは、四隅には必要だと感じています。

ライブハウスの音響に驚いて

ピアノを購入する前に、知り合いに連れられてあるライブハウスに一緒に行ったことがありました。ライブハウスなんて、あまり行かない私でしたが、そこの音響の良さに驚いたことがあります。地下にあるライブハウスですが、壁にむき出しのスポンジはありましたが、量も少ないのに、結果的に吸音がなされていました。

このライブハウスは、ギターの弾き語りがほとんどで、PAに繋いだギターとヴォーカルの音に圧倒されました。

今思うと、ここのライブハウスに通ってたことで、音楽の中に入りたくなってきて、結果、ピアノを購入するに至ったと思います。

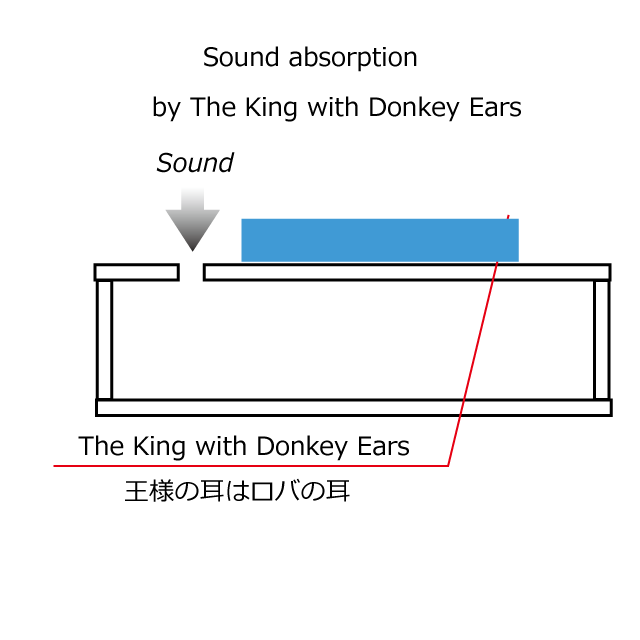

第3の吸音 〜 全く新しい吸音へ

そこから少しづつ、ギターにも興味が出てきたある日、ネットで見つけたギターのオプションがありました。それは取り付けるだけで、音響効果が得られるものでした。

それをじーっと見ていると、これって壁につけたら吸音されるんじゃないかと思うようになったのです。

パーツを用意して、四隅の吸音パネルの裏側に、試しに一個つけてみました。

すると、ピアノの音が激変したのです。

この吸音器をつけていると、だんだん壁やパネルが、大きな弦楽器に思えてなりませんでした。楽器やオーディオから出た音は、楽器のようなもので吸音していくというイメージが出てきたのです。

通常、防音とは?と聞かれたら、それは、遮音と吸音である。と答えるのが業界の常識です。

でも、最近は、第三の吸音がある感じがして仕方がありません。

ー 関連ページ ー